Une trentaine de scientifiques européens à la découverte des falaises de craie de la côte d’Albâtre

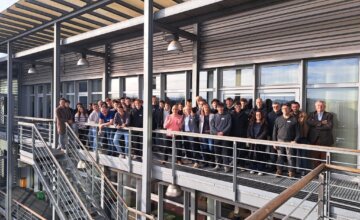

Ils venaient du Danemark, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de France ou encore de Belgique. Tous et toutes avec un objet d’étude commun: la craie. Durant trois jours, ces 28 spécialistes se sont retrouvés sur la côte d’Albâtre pour étudier les falaises de craie et les réservoirs d’eau douce qu’elles abritent.

Ils venaient du Danemark, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de France ou encore de Belgique. Tous et toutes avec un objet d’étude commun: la craie. Durant trois jours, ces 28 spécialistes se sont retrouvés sur la côte d’Albâtre pour étudier les falaises de craie et les réservoirs d’eau douce qu’elles abritent.

Géologues, ingénieurs géologues ou encore hydrogéologues, les participant.e.s se sont penchés sur les mouvements de l’eau à travers la roche poreuse, véritable réservoir naturel. Ce type de formation géologique, qui abrite l’une des plus grandes réserves d’eau douce d’Europe, est appelé un aquifère.

Les scientifiques impliqués dans cet événement ont pu échanger sur leurs travaux consacrés à cet aquifère européen mais aussi et surtout observer directement sur le terrain, notamment à Etretat, Fécamp où Yport. C’est d’ailleurs dans cette commune de Seine-Maritime qu’ils ont pu assister à la résurgence d’une source karstique, autrement dit l’arrivée d’une rivière souterraine formée dans la roche calcaire.

A l’origine de ce séminaire, on retrouve Ophélie Faÿ, organisatrice de l’événement avec le support d’Eric Lasseur, géologue au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). « Je participe au comité de suivi d’une thèse avec le BRGM sur les problématiques de meilleure compréhension des hétérogénéités de la craie dans l’objectif d’un raffinement des modèles hydrogéologiques, explique la chargée de recherche FNRS et membre du Service de Génie Minier de l’UMONS. Dans le cadre de mon mandat FNRS en tant que chargé de recherche, j’ai eu l’opportunité de réaliser un séjour scientifique de deux mois au British Geological Survey (BGS) à Nottingham l’été dernier. Je me suis rendu compte qu’ils se posaient les mêmes questions scientifiques. En réalisant que de nombreux services géologiques et instituts de recherche partageaient ces préoccupations mais travaillaient de manière isolée, j’ai organisé une réunion Teams en août dernier avec une quinzaine de partenaires. Il est vite apparu nécessaire de prolonger ces discussions, d’où l’organisation de ce workshop. »

Un workshop qui marque le début d’une collaboration à long terme, avec des échanges de connaissances et des projets communs. « Le BGS a proposé d’organiser le prochain workshop en Angleterre l’année prochaine pour discuter des avancées scientifiques et des nouveaux projets en cours, complète Ophélie Faÿ. Tous partagent l’objectif de mieux comprendre les hétérogénéités de la craie et de les intégrer dans les modèles géologiques et hydrogéologiques. »

Le groupe EUROCHALK, un groupe de travail collaboratif qui rassemble des géologues, des hydrogéologues et des géophysiciens des principaux services géologiques, des instituts de recherche et des universités a justement pour objectif de faire progresser la compréhension des formations crayeuses à travers l’Europe. L’idée est de favoriser l’échange de connaissances en stimulant l’innovation dans l’étude et la gestion durable des paysages de craie.

Le consortium se concentre sur les défis liés à la représentation des hétérogénéités de la craie, telles que la fracturation, la karstification et les variations de perméabilité, dans les modèles géologiques et hydrogéologiques. En s’appuyant sur des expertises et des recherches diverses, les participants contribuent à faire progresser la caractérisation du sous-sol, avec des applications dans la gestion des eaux souterraines, le stockage du CO₂, l’énergie géothermique et les défis techniques tels que le creusement de tunnels, la stabilité des fondations et l’érosion côtière.

Suivez les travaux d’EUROCHALK ici.